भविष्यमहापुराण - प्रस्तावना

आमुख प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज भलीभाँति जानते हैं कि अष्टादश पुराणों में 'भविष्यमहापुराण' का कितना उच्च स्थान है और उसमें कितनी महत्त्वपूर्ण सामग्रियों का समावेश हुआ है। 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग' ने इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद जिस वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर और जिस रीति से उसे प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, वह सभी जिज्ञासुओं एवं पुराणज्ञों के लिए बहुत ही उपयोगी है। 'इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपबृहत् । विभेत्यल्पश्रुतावेदो मामयं प्रहरिष्यति' ।। अर्थात् देदों उपबृंहण रूप होने के कारण पुराणों का महत्व स्वतः प्रमाणित है । यह नितान्त सत्य है कि पुराण संस्कारकों ने वेदों के रहस्यात्मक मंत्रों को सरल प्रयोग द्वारा जन-सामान्य के लिए उपयोगी एवं सम्प्रेषणीय बना दिया है।

भविष्यमहापुराण भारतीय धर्म. कर्मकाण्ड, इतिहास और राजनीति का एक विशाल कोश है ! इसमें अनेक प्राचीन ज्ञान-विज्ञान का सार संग्रहीत है । कुछ प्राचीन विशिष्ट ग्रन्थ भी इसमें समाहित हो गये हैं। इसकी रमणीयता भी अवर्णनीय है । सूर्याराधन की विशेषताओं, व्रतों एवं नियमों की प्रामाणिकता के लिए हेमाद्रि, अपरार्क, स्मतिचन्द्रिकाकार देवण्णभट्ट (११२५-१२२५) आदि निबन्धकारों ने भी इसी का आश्रय लिया है । वास्तव में क्रान्तद्रष्टा ऋषियों की मौलिक सूझ-बूझ भविष्यमहापुराण में ही मिलती है । वैदिक सामग्रियों का सरलतम भाषा में सम्यक् विश्लेषण भविष्यपुराण का वर्ण्य-विषय है । आदि से लेकर अन्त तक भविष्यमहापुराण ने एकतारूपता बनाये रखने का सफल प्रयत्न किया है।

भविष्यमहापुराण का नाम भारतीय साहित्य-विशेषकर पुराणों में अत्यन्त प्रसिद्ध है और यह अनेक कारणों से लोगों में लोकप्रिय है । इतिहास के जिज्ञासुओं के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के लिए तो यह बहुत ही आवश्यक ग्रन्थ है। इसलिए अनेक लोगों ने उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में लिखे गये इतिहासों के साथ इसकी तुलना की है। पार्जीटर, स्मिथ और पं० भगवद्दत्त ने भी बड़ी छानबीन के बाद भविष्यमहापुराण को ही इतिहास के लिए सर्वाधिक प्राचीन आधार माना है । भविष्यमहापुराण को देखकर एक स्वाभाविक उत्कण्ठा होती है कि आखिर यह कौन-सी विचित्र रचना है, जो प्राचीन काल में लिखी गयी है और भविष्य की बातों को भी अपने मे सैंजोये हुए है । 'पुराणमाख्यानम्' के द्वारा तो प्राचीन आख्यानों को ही पुराण की संज्ञा दी गयी। चूंकि सभी भारतीय आदर्शवादी दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए भविष्य की ओर अधिक दृष्टि लगाये रहते हैं । अपने भविष्य को जानने और दूसरे के भविष्य की इच्छा प्रबलवती होती है ।

पुराणों की अनेकधा व्युत्पत्ति सर्वत्र मिलती है, इसलिए यहाँ पृथक् से उस पर कोई व्याख्या देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। ऐतरेयब्राह्मणोपक्रम में सायणाचार्य ने अपने भाष्य में लिखा कि "वेद के अन्तर्गत देवासुर युद्ध इत्यादि का वर्णन इतिहास कहलाता है और आगे यह असत् था, अन्यथा कुछ नहीं था इत्यादि जगत् की प्रारम्भिक अवस्था से लेकर सृष्टि-प्रकिया का वर्णन पुराण कहलाता है।" बृहदारण्यकभाष्य में शंकराचार्य का स्पष्ट मत है कि 'उर्वशी पुरुरवा आदि संवाद स्वरूप ब्राह्मणभाग को इतिहास कहते हैं और पहले असत् ही था इत्यादि सृष्टि प्रकरण को पुराण कहते हैं । इन व्याख्याओं से यह प्रकट है कि सर्गादि का वर्णन पुराण 'और ऐतिहासिक कथाएँ इतिहास हैं।

वर्तमान में प्राप्त भविष्यमहापुराण के संस्करणों के आधार पर उसकी समीक्षा समीदीन है। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के हस्तलिपि संग्रहालय में क्रम सं० १६५१६ पर एक भविष्यपुराण की प्रति उपलब्ध है, जिसमें पांच पर्वो-ब्राह्म, शैव, त्वाष्ट्र, वैष्णव और प्रतिसर्गपर्व का उल्लेख है, किंतु उस्त हस्तलिपि में सभी पर्यों की विषय-सामग्री नहीं मिलती। 'बैंगला विश्वकोश' के पृ० सं० ३०५ पर मुद्रित है कि 'क्लीवलिंग' (भविष्यपुराण) स्वतंत्र पुराण नहीं है, बल्कि यह पुराण का एक भेद है । शशिभूषण विद्यालकार द्वारा रचित 'भारतीय पौराणिक जीवनी कोश' जो रंगून (वर्मा) से प्रकाशित है, के पृष्ठ सं० १२२० पर भविष्यपुराण का उल्लेख है। तदनुसार भविष्यमन्वन्तर के प्रारम्भ में प्रसूत, भव्य, पृथुग, लेख और आद्य-ये पाँच देवता थे। इन्हीं में से भव्य के नाम पर भविष्यपुराण की रचना हुई। आफेक्ट के 'कैटलास कैटलागारम' के अनुसार लन्दन के इण्डिया आफिस की क्रमसंख्या ३४४७ पर भविष्यपुराण की एक लिखित प्रति की चर्चा है, किंतु यह प्रति सप्तमी कल्प तक होने के कारण अपूर्ण है। विल्सन ने भी भविष्यपुराण की एक प्रति का उल्लेख किया है, जिसमें १४,००० श्लोक और १२६ अध्याय हैं। डॉ. हरप्रसाद शास्त्री ने बिहार के गोपालगंज जिलान्तर्गत हथुआराज के पुस्तकालय में स्थित एक प्रति का हवाला दिया है, जो उनके १९२८ ई. में प्रकाशित 'डिस्क्रिप्टिव कैटलाग' के पृष्ठ संख्या ४२८ पर अंकित है।

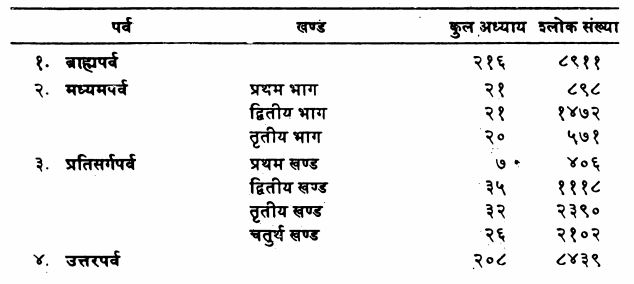

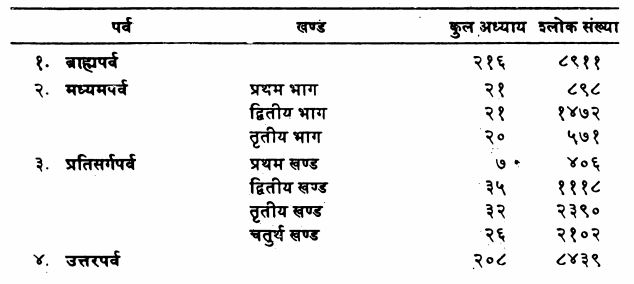

वेङ्कटेश्वर प्रेस दम्दई से प्रकाशित भविष्यमहापुराण ही समग्र रूप में हमारे समक्ष वर्तमान में उपलब्ध है, उसके अनुसार उसमें कुल चार पर्व हैं-ब्राह्म, मध्यम, प्रतिप्सर्ग तथा उत्तरपर्व । उक्त प्रकाशित प्रति में जिस क्रम से और जितने अध्यायों में उनका वर्णन है, उसका सम्पूर्ण विवरण अधोलिखित है :

भविष्यमहापुराण के इस संस्करण में प्रतिसर्ग पर्व के सम्बन्ध में कहा गया है कि इसमें यह प्रकाशन के समय जोड़ा गया । मूल रूप में प्राप्त भविष्यमहापुराण में यह पर्व प्रकाशक को नहीं प्राप्त हुआ था। आगे कहा गया है कि अमृतसर के ठाकुर महान् चन्दर के यहाँ इस पर्व की प्रति मिली, जिसका परिष्कार करके प्रकाशक ने प्रकाशित किया। इस पर्व के भविष्यपुराण में जुड़ जाने पर भी इसकी अति प्राचीनता अन्य पर्वो से ही सिद्ध हो जाती ।

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।

वंशानुचरितं चैद पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

सर्ग (सृष्टि), प्रतिसर्ग (प्रलय और उसके बाद की सृष्टि), वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित (सूर्य, चन्द्र, कश्यप, दक्ष आदि के दंशों का सम्पक निरूपण) पञ्चलक्षण कहलाता है !

किसी भी पुराण को महापुराण की श्रेणी में तभी रखा जा सकता है, जब वह इन उपर्युक्त पञ्चलक्षणों से सम्पन्न हों। किंतु श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध में पुराणों के दशलक्षणों का विवेचन है। पञ्चलक्षणात्मक श्लोक भविष्यपुराण में दो बार मिलता है। इससे स्पष्ट है कि भविष्यपुराणकार पञ्चलक्षणों को आश्रित कर इस पुराण को रचने के प्रति सचेष्ट थे। सर्वत्र उनका यही प्रयास देखने को मिलता है कि अष्टादश पुराणों की श्रृंखला में भविष्यमहापुराण अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखने में समर्थ हो। इसी कारण पुराणों की सूची जहाँ भी प्राप्त होती है, उसमें भविष्यमहापुराण ९ वें स्थान पर है। उसका तात्पर्य है कि भविष्यपुराण की रचना के समय तक ८ पुराण रचे जा चुके थे। भविष्यमहापुराण में आद्योपान्त नैरन्तर्य मिलता है। इसकी जो अनुक्रमणिका अन्य पुराणों में उपलब्ध है, उसके अनुसार वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित भविष्यमहापुराण नहीं मिलता। इस संस्करण के ब्राह्मपर्व में भविष्यमहापुराण के श्लोकों की संख्या ५०,००० (पचास हजार) बतायी गयी है, किंतु गिनने पर श्लोकों की कुल संख्या २६३०७ ही है। यह विचारणीय है कि पचास हजार श्लोकों वाला भविष्यमहापुराण कहाँ गया।

भविष्यमहापुराण की विषय-सामग्री इतनी मनोहर एवं आकर्षक है कि विद्वत्समाज सहर्ज ही इसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र में इसका उल्लेख मिलने के कारण इसकी प्राचीनता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आशंका निर्मूल है । यह बात अलग है कि नानक, कबीर, सूर, तुलसी, जयचन्द्र, पृथ्वीराज इत्यादि से सम्बन्धित विवरण प्राप्त होने के कारण कुछ विद्वानों ने इसे अर्वाचीन पुराणों की श्रेणी में रखने का प्रयत्न किया है। परन्तु यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि यदि प्रतिसर्गपर्व को इस पुराण से अलग कर दिया जाय, तो इसकी अति प्राचीनता स्वयमेव सिद्ध हो जायेगी। कुछ इतिहासकारों ने तो मध्यकालीन इतिहास का प्रमुख आधार इसी पुराण को माना है तथा इसमें उल्लिखित विषयों की भूरि-भूरि सराहना की है । भविष्यमहापुराण में निर्दिष्ट कर्मकाण्ड-सम्बन्धी प्रकरण इतना ओज और प्रवाह लिये हुए है कि लगता है कि यह समग्र रूप में कर्मकाण्ड शास्त्र ही है।

इसके ब्राह्मपर्व में पुराणों को पापहरण का प्रधान साधन बताते हुए भविष्यमहापुराण की विशेष रूप से प्रशंसा की गयी है और उसके बाद सृष्टि को निरूपित किया गया है। इसी प्रकार क्रमशः सम्पूर्ण जागतिक प्रक्रिया का सुन्दर नमूना इस पुराण मे देखने को मिलता है । गर्भाधान-संस्कार से लेकर अन्य संस्कारों का क्रमशः वर्णन करते हुए स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षणों पर अत्यन्त गवेषणा पूर्वक विचार वर्णित है। प्रारम्भ में ही यह विवेचित है कि जनमेजय के पुत्र शतानीक के यहाँ समरत ऋषिगण जाकर प्रार्थना करने लगें तथा उनसे निवेदन किया कि हे ब्रह्मन् ! त्रिभुवन में जो जान है, वह तो 'श्रुत' है, परन्तु शूद्रों की स्थिति अलग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए तीन वेद तथा मनुस्मृति इत्यादि अनेक शास्त्र भी उन्हीं के कल्याणार्थ बनाये गये है। इनमें शूदों की अत्यन्त हीन स्थिति है। अतः हे ब्रह्मन् ! आप यह बतायें कि शूद्रगण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने में कैसे समर्थ हों ? इससे स्पष्ट है कि भविष्यपुराण की रचना के समय शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। इसलिए जगत् के कल्याण के प्रति सचेष्ट ऋषियों के हृदय में उनके प्रसंस्कार की बात आयी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही वेद-शास्त्रों पर अपना अधिकार समझते थे तथा शूद्रों को सदैव उनका स्पर्श भी नहीं करने देते थे। एक ऐसा भी समय था, जब पढ़ने-लिखने का कोई साधन नहीं था, केवल भोजपत्र ही लिखने के साधन थे। उन लिखित भोजपत्रों को अमूल्य निधि की भाँति सुरक्षित करके रखा जाता था। शूद्र कृषि इत्यादि कार्यों में इतने संसक्त रहते थे कि ज्ञान-विज्ञान में उनकी कोई रुचि ही नहीं रहती थी। कालान्तर में समय परिवर्तित हुआ तथा वेदों के उपबृंहण रूप में बोधगम्य भाषा में पुराणों की रचना का प्रारम्भ हुआ। उसी कड़ी में भविष्यमहापुराण की भी रचना हुई।

भविष्यमहापुराण के रचना-काल के सम्बन्ध में इतिहासकार एकमत नहीं है। किंतु जो साक्ष्य मिले हैं, उनके अनुसार इसकी रचना ईसा पूर्व पाँचवीं-छठी शताब्दी में हुई लगती है।

भविष्यमहापुराण की विषय-सामग्री को देखने से यह स्पष्ट झलक मिलती है कि 'कर्म ही प्रधान है' । चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, यदि वह उत्तम कार्य में प्रवृत्त होता है, तो जाति उसमें बाधक नहीं हो सकती। पुराणकार ने नारद, मन्दपाल इत्यादि ऋषियों का उदाहरण देते हुए कहा कि ये सभी जाति से हीन होते हुए भी अपने उत्तम कार्यों से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। इससे प्रकट है कि यह पुराण कर्म को प्राथमिकता देनेवाला महापुराण है तथा इसमें विवेचित विषय भी तदनुरूप ही है। इस पुराण में सृष्टि-रचना, दैव-शक्ति तथा आध्यात्मिक ज्ञान अत्यन्त व्यवस्थित रूप में निर्दिष्ट है।

भविष्यमहापुराण के आदि में ही समाज के दीन-हीन लोगों के प्रति जो सहानुभूति प्रदर्शित की गयी है, उससे लगता है कि या तो भविष्यमहापुराणकार उससे किसी रूप में प्रभावित था या तत्कालीन दीन-हीन लोगों के प्रति उसमें आस्तिकी बुद्धि आयी, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने उनके सम्मान में इस पुराण की रचना की। वर्ण्य विषय को देखकर सहज ही उस समय के ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य की झलक मिल जाती है। 'पष्ठीकल्प' के विवेचनप्रसंग में इस पुराणकार ने घोषणा की है कि वर्ण और जाति का अन्तर जन्म से न करके कर्म से करना चाहिए। शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी यदि कोई व्यक्ति अत्यन्त शुद्ध आचार-विचार वाला है तथा त्याग एवं दया-भावना से पूर्णतः आदेष्टित है, तो निःसन्देह वह ब्राह्मण कहलाने योग्य है तथा वह वेद का अधिकारी है। ब्राह्मण शब्द से तात्पर्य ब्रह्मज्ञानी से है। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा गूद्र-...कोई भी हो, ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त हो सकता है और वेदों का सम्यक् अध्ययन कर क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र व्यक्ति भी ब्राहमणत्व की प्राप्ति कर सकता है। उदाहरण के रूप में रावण, श्वाद, चाण्डाल, दास, लुब्धक, आभीर, धीवर को देते हुए पुराणकार का कहना है कि वे लोग भी उत्तम कार्यों में लगकर वेदों के अध्ययन पूर्वक अपना विकास कर सकते हैं। साथ ही वृषल जाति के लोग भी उन्हीं की भाँति वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। वेदों का अध्ययन कर शूद्र भी दूसरे देश में जाकर अपने को ब्राह्मण घोषित कर सकता है । क्योंकि कोई भी मनसा, वाचा, कर्मणा उसको शूद्र नहीं कह सकता। इसका मूल अर्थ यही निकला कि केवल वेदाध्ययन से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, प्रत्युत उसके लिए तदनुसार कर्म की आवश्यकता होती है। किसी भी जाति का प्रतिभावान् व्यक्ति समस्त वेदों, दो वेद या एक ही वेद का यथाक्रम अध्ययन करके शुद्ध ब्राह्मण से उत्पन्न होनेवाली कन्या से विवाह कर सकता है। इसी प्रकार दाक्षिणात्य और गौड़पूर्वा जातियाँ बन गयीं। इस कारण वेदों के अध्ययन के आधार पर जाति का निर्धारण भविष्यपुराण को मान्य नहीं है ।

अब भविष्यपुराण के पर्वो के अनुसार पृथक्-पृथक् विषयवस्तु जान लेना उचित होगा।

ब्राह्मपर्व के अन्तर्गत जीवनोपयोगी उन सभी विषयों का समावेश है, जिनका सम्यक् अनुसरण करते हुए विवेकी मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सके । गृहस्थी को चलाने के लिए जिन-जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उन साधनों का सांगोपांग विवेचन इसमें है। स्त्रियों के कर्तव्याकर्तव्यों की भी चर्चा करने में पुराणकार ने अपनी विशेष रुचि दिखायी है। प्रतिपदा से लेकर सभी कलगों, सूर्य देवता के विविध रूपों, अनेक प्रकार के व्रतों का तिरूपण करते समय भविष्यपुराण ने कर्मकाण्ड की पद्धतियों का समुचित विश्लेषण किया है । इसी में सम्पूर्ण साम्बपुराण किचिदन्तर से संकलित है। यदि केवल ब्राह्मपर्व पर ही स्वतंत्र रूप से अनुसन्धान किया जाय, तो संस्कृत साहित्य का बड़ा उपकार होगा। सम्मेलन ने इस ग्रन्थ के उद्धार का जो संकल्प लिया है, वह केवल स्तुत्य ही नहीं, सराहनीय एवं सामयिक भी है। क्योंकि आज के समाज को ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता है, जो समाज एवं व्यक्ति को प्रगति के मार्ग पर ले जाने में समर्थ हो।

भविष्यमहापुराण का द्वितीय पर्व मध्यमपर्व के नाम से ख्यात है. जिसमें तीन खण्ड हैं। सम्पूर्ण मध्यमपर्व मे इष्टापूर्त से सम्बन्धित विषयों का संकलन है। इष्टापूर्त वेद, श्रौतसूत्रों तथा ब्राह्मणग्रन्थों में विस्तार के साथ प्रतिपादित है अथवा यों कहा जाय कि वेदों से लेकर उनके कर्मकाण्ड प्रतिपादक अङ्ग, उपाङ्ग एवं पद्धति निरूपक ग्रन्थों में भी इसी का वर्णन है, तो अत्युक्ति न होगी। इष्टापूर्त एद पारिभाषिक शब्द है । इसमें दो पद है-इष्ट और पूर्त । दोनों का समास होने पर मित्रावरुण, अष्टावक्र, तथा विश्वामित्र इत्यादि शब्दों की भाँति 'अन्येषामपि दृष्यते' (पाणिनि ६/३/१३७) सूत्र से बीच में 'अकार' का दीर्घ होता है। पाणिनि ने (५/२/८८) के गणपाट में यद्यपि 'इष्ट-पूर्त' शब्दों का पाठ किया है, पर समास में अकार वृद्धि की चर्चा नहीं की है। दीर्घत्व का प्रसंग ६/३/१२८-१३९ सूत्रों के प्रकरण में मिलता है। काशिका के अनुसार इष्ट का अर्थ यज्ञ और पूर्त का अर्थ श्राद्ध आदि है । वेदों से लेकर पुराण एवं स्मृतियों तक के प्रयोगों में इष्टापूर्तम्, इष्टापूर्ती और इष्टापूर्त-ये तीनों ही समस्त या असमस्त प्रयोग मिलते हैं। रघुनन्दनभट्ट ने अपने 'मलमासतत्त्व' में जातुकर्ण्य के वचन से अग्निहोत्र , वैश्वदेव, सत्य, तप, वेदाध्ययन एवं उनके अनुकरण को इष्ट तथा वापी, कूप, तडाग, देवमन्दिर, पौंसला, बगीचा तथा सदाव्रत आदि चलाने को पूर्त कहा है। चारों वेदों में यह पद बार-बार आया है।

संहिताभाग में इष्टापूर्त का व्यापक वर्णन है' । सर्वत्र 'उबुधस्वाग्ने' इत्यादि मंत्र में ही यह पद प्रयुक्त है । अधिकांश स्थलों पर इतरेतर द्वन्द्व के रूप में भी पुलिंग एवं नपुंसकलिंग में यह पद मिलता। दढचपरिशिष्ट में इष्टापूर्त के सभी अंगो प्रतिमा, कूप, आराम, तड़ाग, वापी आदि की प्रतिष्ठा, यज्ञ, हवन एवं शान्तियों का उल्लेख है। यह जितना शुद्ध,. आनुक्रमिक एवं प्रासंगिक है, उतना किसी भी कर्मकाण्ड ग्रन्थ में नहीं मिला। पड़विंशब्राह्मण में भी ठीक यही रातें मिलती हैं । अथर्वपरिशिष्ट में प्रायः इन्हीं शब्दों मे देव प्रतिमाद्भुत् का निर्देश है। भविष्यपुराण का यह पर्व सर्वथा बचपरिशिष्ट से मिलता है ।

मुइर्स (MUIR'S LECTURS) लेक्चर्स खण्ड ५, धारा २९३ पर इन चारों वचनों और उनकी व्याख्याओं का संग्रह है । बनर्जी तथा थीबूट के ब्रह्मसूत्र के हिन्दी अनुवाद में पृष्ठ १९ तथा ३० पर इष्ट का अर्थ स्वार्थ के लिए तप और पूर्त का अर्थ परोपकार के लिए किया गया धर्म निर्दिष्ट है। शंख तथा लिखित आदि स्मृतियों के अनुसार ये धर्म द्विजातियों के होते हैं। शूद्रों को केवल पूर्त का अधिकारी कहा गया है। किंतु इस तथ्य की व्याख्या में भविष्यपुराण का प्रतिपादन अत्यन्त प्रौढ़ है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस पुराण के निर्माता को सभी प्राचीन, श्रौतसूत्रादि ग्रन्थों का भाष्य देखने को मिला था, क्योंकि श्रौतसूत्रों की ही भाँति भविष्यपुराण में भी ज्ञानसाध्य कर्म को अन्तर्वेदी तथा प्रतिमा आदि को बहिर्वेदी कहा गया है।

मध्यमपर्व के प्रथम खण्ड में पुराणकार ने अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण ढंग से इस पर्व की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण करते हुए भविष्यपुराण के प्रशंसा की परम्परा में धर्म के स्वरूप को व्यक्त किया है। इसी पर्व में विराट् ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति को स्थापित करते हुए, स्वर्ग, पाताल आदि लोकों के वर्णन के साथ तीनों वर्गों की प्रशंसापूर्वक ब्राह्मण का लक्षण विवेचित है । इस पर्व का वृक्षारोपण, कूप, वापी इत्यादि की प्रतिष्ठा, देवता-प्रतिमा लक्षण, अष्टादश कुण्ड संस्कार वर्णन, नित्य-नैमित्तिक होम के अवसान पर षोडश उपचार वर्णन, होम हेतु द्रव्यों का प्रमाण, सुवा, दर्वी, पात्र निर्माण वर्णन, पूर्णाहुति होम वर्णन और विविध मण्डल निर्माण वर्णन हृदयग्राही है, जो वर्तमान में पर्यावरण को दूषित होने से बचाने की पुरी क्षमता रखता है। वैज्ञानिक भी अनेक प्रकार का अनुसन्धान करके इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यदि क्षिति, जल, पादक, गगन एवं समीर को दूषित होने से बचाना है, तो पुराणों का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

द्वितीय खण्ड में याज्ञिक कृत्यों की अत्यन्त विशद विवेचना है। इस खण्ड की रचना का मुख्य उद्देश्य यह जान पड़ता है कि यज्ञ के मंत्रों एवं छन्दों को उनकी विधि के साथ यजमान आचरण कर मोक्ष प्राप्त करे। किसी भी शास्त्र या साहित्य का प्रयोजन यही है कि उसका अध्येता निजी जीवन के लिए उसको उपयोगी समझकर भली प्रकार अपनाये तथा अपने आचरण एवं व्यवहार से ऐसी परम्परा को उद्भूत करे, जिसका आश्रय कर जन-सामान्य ऊपर उठ सके। जहाँ तक ऐरी धारणा है; भविष्यमहापुराणकार अपने इस उद्देश्य में सफल हैं, क्योंकि इतनी प्राचीन रचना होते हुए भी आज हमारे बीच यह पुराण लोकप्रिय है।

जाति-विहीन समाज के निर्माण की मान्यता में भविष्यपुराण आगे है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्तमान युग में सामाजिक बराबरी की बात की जा रही है, वह निश्चयेन इस पुराण से प्रभावित है। इस बात से कथमपि इन्कार नहीं किया जा सकता है कि पुराणों में भी विशेषकर भविष्यपुराण के प्रति लोगों की अधिक आस्था है तथा इसमें पाये जानेवाले विषयों के अनुरूप आचरण को जन-सामान्य ने अपनाया है।

वेदों में यज्ञों के अनेक भेद निर्दिष्ट हैं, जिनमें सोमयाग, पुण्डरीक, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय आदि प्रमुख हैं, इष्टापूर्त के अन्तर्गत ही यज्ञ भी आ जाता है तथा संस्कार-कर्मों में भी यज्ञ की आवश्यकता होती है। इन सभी यज्ञों में ऋत्विक ब्राह्मणादि का वरण तथा अग्निकुण्ड-संस्कार यजमान के गृह्यसूत्र के अनुसार करता है। गृह्यसूत्रों में पारस्कर, आश्वलायन, गोभिल द्राह्मायण, जैमिनि, भारद्वाज, मानव, लौगाक्षि, बौधायन और सांख्यायन आदि मुख्य हैं। इनके अनुसार प्रणीता के बाद कुशकण्डिका, आधारहोम, महाव्याहृतिहोम और प्रायश्चित्तहोम करना चाहिए। इन्द्र और प्रजापति के नाम की आहुतियाँ आधारहोम कहलाती हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ-पद्धति इस खण्ड में वर्णित है।

इस खण्ड में पुराणकार ने क्रौञ्च, घ्राण आदि विविध मण्डलों के निर्माणपूर्वक उनके प्रकारों, दक्षिणा का प्रमाण, कलशस्थापन के भेदों, मास को आश्रित कर कर्म की उपयोगिता से चतुर्विध मास का लक्षण, दैव-पैतृक कर्मों के लिए उपयुक्त तिथियों का निर्णय, गोत्रप्रवर-सन्तान निरूपण, बलिमण्डलपूर्वक वास्तुयाग विधियों, वास्तुदेवता पूजा, अर्घ्यदान, यज्ञ कर्म में कुशकण्डिका और स्थालीपाक विधान, अग्निजिह्वा ध्यान, यज्ञ-कर्मों के अनुसार ब्राह्मणों को भोजनं, गृह-निर्माण के समय देवताओं की पूजा के प्रकार तथा उनकी प्रतिष्ठा-विधियों का अत्यन्त सुरुचिपूर्ण ढंग से उल्लेख किया है । इसी के साथ इस खण्ड के समाप्ति की घोषणा की गयी है।

हम सभी को ज्ञात है कि कण-कण में ईश्वर-जीव का अधिवास होता है। सम्पूर्ण चराचर जगत् ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न होता है और अन्ततः प्रलय काल में उसी में विलीन हो जाता है । यह सब जानते हुए भी मनुष्य की उत्तम कार्यों में प्रवृत्ति नहीं हो पाती तथा वह बार-बार जन्म-मृत्यु के पाश में बँधकर तड़फड़ाता रहता है और चाहकर भी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाता है । मुक्ति के जिन साधनों की चर्चा शास्त्रों में निर्दिष्ट है, उनमें पूर्त का भी अपनी प्रधानता रखते हैं। मनुष्य कूप, वृक्ष, तालाब का निर्माण कराकर तथा अनेक प्रकार के उपकारी कार्यों को करके जीवन से मुक्ति पाने हेतु लालायित रहता है। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादन में यह खण्ड- श्लाघनीय है । पूर्त कर्म पद्धति का जितना सुन्दर विवेचन इस खण्ड में है, उतना अन्यत्र देखने को भी नहीं मिलता। पुराणकार ने दृक्षारोपण-जैसे पुनीत कार्यों को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए इस खण्ड को मनोहर बनाने का प्रयत्न किया है। इस खण्ड में कमशः वृक्षारोपण, गोचर भूमि की प्रतिष्ठा-विधि, सरोवर का निर्माण, पुष्करिणी-निर्माण तथा वापी-निर्माण से मिलनेवाले फलों पर विस्तार से विचार किया गया है । पुनः अश्वत्थ, आम्र, वट, पूग और तुलसी इत्यादि वृक्षों को लगाने से होनेवाले फलों पर अनेक अध्याय लिख डाले गये हैं । इन वृक्षों के रख-रखाव तथा संवर्धन में कोई बाधा न पड़े, इसके लिए महापुराणकार ने शान्ति का विधान निरूपित किया है।

पुराणों में कुछ-न-कुछ ऐतिहासिक सामग्री तो सर्वत्र ही मिलती है, किंतु भविष्यमहापुराण में जिस प्रकार की और जिन ऐतिहासिक सामग्रियों का संचयन हुआ है, वैसी अन्य पुराणों में नहीं मिलती। वैसे तो इस महापुराण का हिन्दी-अनुवाद बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा लगता है कि इस महान कार्य का गौरव 'सम्मेलन' को ही मिलना था, इसीलिए किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया। इस पुराण में 'प्रतिसर्गपर्व' के जुड़ जाने के कारण कतिपय पुराण मर्पजों ने इसकी प्रामाणिकता पर अपनी आशंका जतायी है, किंतु निःसन्देह इस पर्व को छोड़कर शेष पर्व अति प्राचीन हैं तथा उनमें अवश्यमेव भविष्यत्कालीन घटनाओं का संग्रह है। इसके 'भविष्यपुराण' नाम से ही द्योतित होता है कि इस पुराण के निर्माता ने भविष्यत्कालीन घटनाओं का भूतकाल में निरूपित करने का सफल प्रयल किया। वर्तमान में जो घटनाएँ घट रही हैं, उनको पुराणकार ने पहले ही कह दिया है । दृढ़-निश्चयपूर्वक चिन्तन किया जाय, तो इसका यही भाव निकलेगा कि उस समय की जिन घटनाओं का वर्णन इस पुराण में किया गया है, किसी भी अंश में आज दृष्टिगोचर हो रही हैं।

यदि इस प्रकार कहा जाय कि भविष्यमहापुराण का प्रतिसर्गपर्व मध्यकालीन इतिहास का कोश स्रोत है, तो अधिक उचित होगा। इस पर्व को चार खण्डों में विभाजित किया गया है । अब आगे प्रतिसर्गपर्व के पृथक्-पृथक् खण्डों में वर्णित विषयों पर प्रकाश डालना समीचीन है ।

इसके प्रथम खण्ड में वैवस्वत मनु से आरम्भ कर अनेक भूपतियों के राज्य-काल का. अत्यन्त विस्तृत वर्णन है। सात अध्यायों में इस खण्ड की विषय-सामग्री प्रतिपादित है। म्लेच्छ यज्ञ का विवेचन करते हुए पुराणकार ने विभिन्न म्लेच्छ राजाओं (आदम, श्वेत, न्यूह,) के वृत्तान्त, म्लेच्छ भाषा का विधान, आर्यावर्त में म्लेच्छों के आने के कारण-प्रसंग में काश्यप ब्राह्मण वृत्तान्तवर्णन, बौई धर्म संस्कार वर्णन, चार प्रकार के क्षत्रियों की उत्पत्ति का वर्णन तथा विक्रमादित्यावतार सहित वेताल-विक्रम संवाद का सविस्तार विवेचन किया गया है।

द्वितीय खण्ड में पद्मावती, मधुमती, वीरवर, चन्द्रवती, हरिदास, कामांगी, त्रिलोकसुन्दरी, कुसुमदा, कामालसा, सुखभाविनी, जीमूतवाहन, मोहिनी इत्यादि कन्याओं का वर्णन करते हुए पुराणकार ने सत्यनारायण व्रतकथा विस्तृत रूप से निरूपित किया है। इसका पाणिनि, बोपदेव तथा महाभाष्यकार पतञ्जलि का व्याख्यान भी कम आकर्षक नहीं है।

इसके तृतीय खण्ड में ऐतिहासिक वृत्तान्त वर्णन-प्रसंग में महाभारत युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए कौरवों, यादवों, पाण्डवों तथा श्रीकृष्ण इत्यादि के पुन: अवतार का विवेचन है । भरतखण्ड के १८ राज्यों, शालिवाहन, शक, कालिदास, भोजराज, मुहम्मद साहब, ईसामसीह, भोजराज के वंश में उत्पन्न अनेक राजाओं जपचन्द्र पृथ्वीराज, भीमराज, परिमलराड, लक्ष्पणराज, जम्बूकराज, देशराज, वत्सराज, चण्डिकादेवी, इन्दुल, पद्मिनी, चित्रलेखा के वर्णन के साथ पुराणकार ने इस खण्ड को ऐतिहासिक सामग्रियों के कोश के रूप में सजाने का भरपूर प्रयत्न किया है, जो सहज ही इतिहासकारों का मन मोह लेता है।

इसके चतुर्थ खण्ड का वर्णन न केवल इतिहासकारों, बल्कि सामान्य लोगों की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर निर्मित किया गया है। इस खण्ड में अग्निवंशीय राजाओं के चरित्र का वर्णन करते हुए पुराणकार का स्पष्ट अभिमत है कि भावी पीढ़ी तभी आगे बढ़ सकती है, जब उसको अपने पूर्वजों के किये हुए कार्यों का सम्यक् ज्ञान हो। इसी को आश्रित कर उन्होंने विक्रमवंशीय भूपाल, अजमेरपुर, द्वारकाराज्य, सिन्धुदेश, कच्छभुज, उदयपुर, कान्यकुन्ज, देहली में स्थित म्लेच्छराजाओं का वृत्तान्त, सूर्यमाहात्म्य, मध्वाचार्य, धन्वन्तरि, कृष्ण चैतन्य, सुश्रुत, शंकराचार्य, गोरक्षनाथ, ढुण्डिराज, रामानुज, वामदेव, कबीर, नरश्री, पीपा, नानक, नित्यानन्द इत्यादि की उत्पत्ति को वणित किया है। इसी क्रम में कण्व ब्राह्मण की पत्नी आर्यावती से उपाध्याय, दीक्षित, पाठक, शुक्ल, मिश्र, अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पाण्डे तथा चतुर्वेदी-इन दश पुत्रों के उत्पत्ति की कथा मिलती है। इसके आगे पुराणकार ने अकबर, शिवाजी, मोंगल, कलकत्तानगरी, गुर्जरदेश, विश्वकर्मा इत्यादि का वर्णन करते हुए प्रतिसर्गपर्व का उपसंहार किया है।

प्रतिसर्गपर्व के इन चार खण्डों की विषय-सामग्री आइने अकबरी, तारीख फिरोजशाही, तवकित अकबरी इत्यादि अनेक उर्दू ग्रन्थों में तो प्रकाशित है ही, पार्जीटर, स्मिथ तथा पं० भगवद्दत्त ने भी इतिहास का प्रमुख श्रोत भविष्यमहापुराण को मानते हुए अपने-अपने ग्रन्यों की रचना की है। इन विद्वानों के ग्रन्थों के आधार पर भी स्वतंत्र रूप से अनेक ग्रन्थ लिख डाले गये हैं।

वस्तुतः ! भविष्योत्तरपर्व नामार्थतः भविष्यपुराण से उत्तरकालीन जान पड़ता है। वेङ्कटेश्वर प्रेस, निर्णयसागर तथा काशी के कई प्रेसों से आदित्य-स्तोत्र भविष्योत्तरपुराण के नाम से प्रकाशित हो चुका है । गम्भीर विचार करने पर यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि यदि भविष्यपुराण इतना प्राचीन है और जिसका उल्लेख आपस्तम्बधर्मसूत्र में आदर के साथ किया गया है, तो अन्य ब्राह्म आदि पुराण और भी प्राचीन होंगे। इसलिए इनका काल ईसा की 'सदियों में खोजना पुराणों की आत्मा के विरुद्ध है।

भविष्यमहापुराण का चतुर्थ उत्तरपर्व भारतीयों की आस्था के अनुरूप है, कि धर्म के स्वरूप से लेकर उसके विभिन्न पक्षो पर इसमें गवेषाणात्मक ढंग से विचार किया गय . है। यह खण्ड विशेषकर सभी प्रकार के व्रतों, उत्सवों, कर्मकाण्डों एवं दानों आदि का विश्वकोश है। भारतवर्ष में इसकी इतनी अधिक प्रतिष्ठा थी कि ५ वीं शताब्दी से. १७ वीं शताब्दी तक इसी के आधार पर अनेक निबन्ध ग्रन्थ लिखे गये। बंगाल के निबन्धकार रघुनन्दन भट्ट के स्मृतितत्त्व, मदनसिंह के मदनपारिजात, हेमाद्रि के चतुर्वर्गचिन्तामणि, जीमृतवाहन के कालविवेक, व्यवहारमातृका और दायभाग, बल्लालसेन के दानसागर, प्रतिष्ठासागर, अद्भुत्सागर और आचारसागर, देवपणभट्ट की स्मृतिचन्द्रिका, लक्ष्मीधर के कृत्यकल्पतरु के दान एवं व्रतखण्ड, माधवाचार्य के पराशरमाधव, गोविन्दानन्द की इतक्रियाकौमुदी, दानक्रियाकौमुदी, वर्षक्रियाकौमुदी, शुद्धक्रियाकौमुदी, नारायणभट्ट के प्रयोगरत्नाकर, त्रिःस्थलसेतु और शुद्धिचन्द्रिका, चण्डेश्वर के स्मृतिरत्नाकर, गृहस्थरत्नाकर, राजनीतिरत्नाकर, व्यवहाररत्नाकर, रणवीरसिंह के व्रतरत्नाकर, जयसिंह के व्रतकल्पद्रुप, कमलाकरभट्ट के दानकमलाकर, व्रतकमलाकर, धर्मकमलाकर, निर्णयसिन्धु तथा विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, अपरार्क के अधिकांश भागों का मूल आधार यही है।

इस खण्ड में कुल २०८ अध्याय हैं । नारदपुराण में भविष्यमहापुराण की जिस सूची का उल्लेख है, उसके अनुसार यह पर्व खरा उतरता है तथा धर्म में आस्था रखनेवाले लोगों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। यह पर्व धर्माधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसका सम्यक् अध्ययन करनेवाला व्यक्ति न केवल सुखमय जीवन व्यतीत करता है, बल्कि अपनी भावी पीढ़ी को भी सन्मार्ग की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस खण्ड में व्रत-निरूपण के प्रसंग में क्रमशः तिलक, अशोक, कोकिला, वृहत्तपा, जातिस्मर, यमद्वितीया, तृतीया, गणेशचतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सारस्वत, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, अनंगत्रयोदशी, चतुर्दशी, पाली, रम्भा, आग्नेयी, श्रवणिका, फलत्याग, पूर्णिमा, वटसावित्री, पूर्णमनोरथ, अनन्त, नक्षत्रपुरुष, सम्पूर्ण, वेश्या, शनैश्चर, आरोग्यकरसौर, भद्रा, देवपूजा, सत्येश, काञ्चनपुरी और कौमुदी इत्यादि व्रतों एवं उत्सवों का उल्लेख है।

पुण्यार्जन की दृष्टि से अनेक प्रकार के दानों का विवरण भविष्यपुराण में है। इस क्रम में पुराणकार ने क्रमशः अगस्त्यार्थ्य, चन्द्रार्घ्य, वृषोत्सर्ग, कलात्मक, जलधेनु, सहस्रगोदान, कपिला, महिषी, अवि, भूमि, हलपंक्ति, आपाक, गृह, अन्न, स्थाली, दासी, प्रपा, अग्निष्टिका, विद्या, तुलापुरुष, हिरण्यगर्भ, ब्रह्माण्ड, अश्व, कालपुरुष, सप्तसागर, महाभूत, शय्या, आत्मप्रतिकृति, विश्वचक्र, वराह तथा पर्वत इत्यादि अनेक दानों का उनकी विधियों के साथ निरूपण किया है।

भविष्यमहापुराण एक विशाल ग्रन्थ है और इसमें असंख्य विषयों का समावेश हुआ है। पुराण तो भारतीय ज्ञान-विज्ञान के कोश हैं । वेदों के व्याख्याभूत हैं और विद्या के मानो मूर्तरूप हैं। भविष्यपुराण भूत, भविष्य की ऐतिहासिक घटनाओं, भाषा, संस्कृति, कला, राजनीति, खगोल, भूगोल तथा अनन्त शास्त्रों का भाण्डार है।

संदर्थ : अनुवादक पण्डित बाबूराम उपाध्यायजी के त्रिखण्डात्मक ग्रंथ से ।